В небесах

|

В небесах

|

|

|

|

Содержание рубрики

|

| |

Властелин колец

|

Галилео Галилей

|

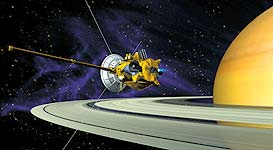

Так изобразил художник один из этапов полета АМС «Кассини».

Космический аппарат сбавил скорость и только что миновал «ребро» кольца Сатурна. Маневр, который длился приблизительно 90 минут, позволил «Кассини» попасть в поле тяжести Сатурна и перейти на орбиту искусственного спутника планеты. АМС получает уникальную возможность наблюдать Сатурн с близкого расстояния. Именно так были сделаны высококачественные снимки планеты. Общие данные Масса — 95 земных, то есть 5,68.1026 кг. Длина экватора — почти в девять с половиной раз больше, чем у Земли: 120 420 км. Расстояние от Солнца — 1 427 000 000 км (9,54 а. е.). Один оборот вокруг Солнца (год) — 29,5 земных лет. Период вращения вокруг оси — 10,2 часа. |

|

|

В древнем Риме он был богом времени и судьбы, отцом Юпитера, царя богов. Сын, как известно, в своем божественном величии значительно превзошел отца, оттеснив его на второй план. Нечто подобное мы наблюдаем и на звездном небе, среди планет Солнечной системы. Юпитер — крупнейшая из планет*, а Сатурн занимает второе место после него — как по массе, так и по размерам. Но есть один признак, который делает Сатурн уникальным объектом Солнечной Системы. Он сверхлегок! Средняя плотность его вещества меньше плотности воды, — всего около 700 кг на кубический метр. Как правило, это свойство иллюстрируют таким примером: если бы можно было создать гигантский бассейн с водой, то Сатурн мог бы в нем плавать! Впрочем, Сатурн выигрывает у своего колоссального «сына» не только в этом отношении. У него больше спутников, — тоже рекорд Солнечной Системы. Наконец, — и это знает каждый, — Сатурн опоясан великолепным сверкающим кольцом. В этом ему, безусловно, нет равных...

Эти слова принадлежат Галилео Галилею, выдающемуся ученому-естествоиспытателю, первым направившему телескоп на звездное небо. Безусловно, прибор Галилея был еще далек от совершенства, он не давал большого увеличения и достаточно четкого изображения. Именно это не позволило астроному увидеть кольцо Сатурна, — но по бокам диска планеты Галилей различил неясные придатки. Он посчитал их спутниками Сатурна, — по аналогии с уже открытыми им спутниками Юпитера. Расплывчатость странных объектов не позволяла Галилею утверждать, что он сделал еще одно открытие. На всякий случай, чтобы, с одной стороны, закрепить за собой первенство, а с другой, не попасть впросак, если «спутники» окажутся лишь миражом, — астроном прибегнул к принятому в то время особому способу записи. Об открытии, достоверность которого вызывала сомнения, автор писал шифрованным, понятным лишь ему текстом. Если открытие подтверждалось дальнейшими исследованиями, сообщение о нем расшифровывалось, и весь мир видел, кто — первооткрыватель. Итак, в 1610 г. Галилей опубликовал некую анаграмму: число вариантов различных перестановок букв в ней было 35-значным! Попытку расшифровать код сделал другой великий астроном, Иоганн Кеплер: у него получилось, что Галилей открыл... два спутника Марса! Как мы знаем, их и вправду обнаружили, но лишь в 1877 году. Кеплер оказался хорошим провидцем, однако загадки Галилея он не разгадал. Позднее сам астроном расшифровал свою запись; звучала она так: «Altissimum planetam tergeminum observavi» («высочайшую планету тройную наблюдал»). «Высочайшую» — значит, «самую далекую», ибо Сатурн — последняя из планет, доступных невооруженному человеческому глазу. Как видим, и в раскодированном виде формулировка самая осторожная: «тройная планета»... Повторив наблюдение через несколько лет, Галилей не увидел даже размытые «спутники». Они пропали; астроном усомнился в своем открытии и перестал о нем говорить... Только в 1658 г. Христиан Гюйгенс четко указал на то, что Сатурн окружен кольцом. Этот же ученый открыл и самый большой спутник Сатурна — Титан. Но все последующие наблюдения доказали: Галилей первым увидел под определенным углом главную примету «высочайшей планеты»... |

|

|

| |

Сатурн на звездном небе

|

Яркость окольцованного гиганта сравнительно велика, особенно в период противостояний — то есть, тогда, когда дистанция между Сатурном и Землей предельно мала. Но и в другое время планету можно хорошо видеть среди звезд. Поэтому астрономы наблюдают Сатурн с незапамятных времен. Впрочем, визуальные наблюдения без телескопов за тысячелетия так и не смогли привести к серьезным открытиям. Однако в наши дни даже небольшой инструмент (сильный бинокль, подзорная труба, школьный телескоп) позволяет легко разглядеть диск и кольцо, если оно хоть чуть развернуто к наблюдателю. Дело в том, что кольцо из-за движения планеты по орбите меняет свою ориентацию по отношению к Земле. Когда плоскость кольца пересекает Землю, даже в телескопы средней мощности рассмотреть его не удается: видимое с «ребра», оно очень тонкое. В последний раз кольцо «исчезло» для наблюдателей летом 1995 года. И наоборот, — максимально развернутым к Земле, а потому ясно видимым оно было в 2001 году. Не слишком трудно заметить также и Титан, самый большой спутник планеты. Его блеск сравним со свечением звезды 8,5 величины. Как и на Юпитере, на Сатурне есть облачные полосы, но из-за малой контрастности их рассмотреть труднее. Зато легко заметить сжатие планеты у полюсов. Эра космических аппаратов Случилось так, что Сатурн обследовали те же американские автоматические межпланетные станции (АМС), которые предварительно посетили его «сына», Юпитер. Первым в 1979-м году к окольцованной планете подлетел «Пионер-11». Он обнаружил магнитосферу Сатурна и впервые зафиксировал тонкую структуру кольца. «Вояджер-1» и «Вояджер-2» посетили Сатурн с разницей во времени в девять месяцев: в ноябре 1980 и в августе 1981 годов. Космический аппарат «Кассини» с зондом «Гюйгенс» на своем борту отправился к Сатурну ранним утром 15 октября 1997 года. Правда, сначала планетолет направился к Венере: она стала первым пунктом назначения «Кассини» в его сложном, запутанном семилетнем путешествии... Аппарат дважды пролетел мимо Венеры — в апреле 1998 и в июне 1999 годов; в августе 1999 он побывал около Земли и в декабре последнего года столетия достиг Юпитера. В результате каждой из этих встреч, из-за прохождения гравитационных полей планет, скорость шеститонного аппарата все росла и росла... Наконец, в июле 2004 года, пролетев более 2200 миллионов километров, «Кассини» приблизился к Сатурну. Это и был конечный пункт громадной «космической Одиссеи». Сейчас «Кассини» вращается по орбите вокруг Сатурна. По плану, зонд «Гюйгенс» должен отделиться от аппарата в декабре, — но направится не к самой планете, а к Титану. Это должно стать весьма знаменательным событием в истории космонавтики: ведь до сих пор еще никогда не было попыток осуществить посадку на столь удаленное небесное тело!.. Конечно же, все упомянутые полеты расширили наши знания о Сатурне и его «малой планетной системе» до пределов, о которых раньше не приходилось и мечтать. С небольшого расстояния удалось получить самые качественные изображения Сатурна, его кольца и спутников. |

| |

Что же нам известно о Сатурне?

|

Честно говоря, о внутреннем строении планеты мы и сейчас знаем мало.

Безусловно одно: у Сатурна есть твердое ядро, над которым простирается мощный слой жидкого водорода и гелия. Выше — газообразная атмосфера; она, в основном, также состоит из этих двух газов. Здесь тоже можно заметить родство с Юпитером, но есть и отличия. Гелий составляет семь процентов объема сатурнианской атмосферы и 11 — юпитерианской. Кроме того, в газовой оболочке Сатурна есть метан, аммиак и другие вещества. Очевидно, что «кислородная» жизнь, подобная земной, там невозможна... На Сатурне очень сильны ветра. Их скорость составляет около 500 метров в секунду вблизи экватора и уменьшается при удалении от него. Измерения, выполненные «Вояджером-2», показали, что ветра в южном и в северном полушариях симметричны друг другу относительно экватора. Есть предположение, что эти потоки как-то связаны между собой. Когда «Вояджер-2», по отношению к Земле, был за Сатурном, его радиолуч прошел через атмосферу, позволив измерить ее температуру и плотность. Оказалось, что минимальная температура на Сатурне — 82 градуса К; ее величина возрастает при погружении в атмосферу. «Вояджеры» также обнаружили полярные сияния на широтах выше 65 градуса, как на севере, так и на юге. Механизм возникновения этих красивых феноменов точно такой же, как и на Земле. Сатурн обладает магнитосферой, правда, далеко не такой мощной, как Юпитер. В отличие от магнитных полей на других планетах (там, где магнетизм был измерен), поле Сатурна ориентировано так, что ось его симметрии совпадает с осью вращения планеты. Это уникальное явление в Солнечной Системе было открыто еще «Пионером-11» в 1979 году и затем подтверждено «Вояджерами». Кольца, щели и «пастухи» Кольцо, главное «украшение» огромной планеты, настолько широко, что по нему, будь такое возможно, могли бы прокатиться Нептун или Уран... или обе эти планеты сразу! Мы уж не говорим о крошечной Земле... Удивительное дело: кольцо просторное, но — тончайшее! Ширина его составляет 137 000 километров, а толщина — всего несколько десятков метров. Если бы Сатурн имел размеры футбольного мяча, его кольцо было бы гораздо тоньше человеческого волоса... Впрочем, почему кольцо? Кольца! Еще во время первых телескопических наблюдений Сатурна было установлено, что он опоясан не одним, а несколькими концентрическими кольцами. Самые яркие из них, обозначенные буквами A, B и C, различимы без особых проблем с Земли. Есть и намного более тусклые — D, E, F... Между кольцами существуют провалы — черные щели. Одну из них, между кольцами А и В, можно увидеть в средний телескоп с Земли. Она, как и американский космический аппарат, ныне вращающийся вокруг Сатурна, носит имя Джованни Доменико Кассини, великого итальянского астронома XVII - XVIII столетий, открывшего и разделение кольца Сатурна на отдельные круги, и три спутника планеты. В ясные ночи с хорошими телескопами можно увидеть менее заметные щели. Космические аппараты обнаружили, что колец, на самом деле, даже не шесть, а великое множество. Их разделяют многочисленные круглые щели. Была выдвинута гипотеза о наличии маленьких спутников, орбиты которых лежат внутри этих провалов. Поскольку сами кольца состоят из сравнительно мелких частиц, предполагалось, что щели «пропаханы» именно спутниками. Однако «Вояджер-2», проводивший систематический поиск таких тел, ничего не обнаружил. Не исключено, что виновниками образования щелей действительно являются спутники — но только известные, те, чьи орбиты лежат за пределами колец. Астрономы говорят, что ту или иную щель между кольцами «пасет» определенный спутник,— то есть, поддерживает своим тяготением. Можно услышать, например, выражение: «такой-то спутник — пастух щели Кассини»... Кстати, с борта межпланетной станции того же названия получена новая и очень интересная информация о частицах, из которых состоят кольца. Данные, собранные спектрометрами в видимом и инфракрасном диапазонах, позволяют заключить, что роскошные пояса Сатурна «построены» и из микроскопических пылинок, и из глыбин диаметром в десятки метров. Средний размер частиц увеличивается по мере их удаления от планеты. Если во внутренних кольцах преобладают элементы, сравнимые по размеру с мелкими снежинками, — то последующие кольца состоят уже из «горошин», «яблок», «арбузов» и так далее. Строго говоря, хоть частиц и мириады, — но каждая из них, в соответствии с законами физики, имеет собственную орбиту! Мчась вокруг планеты, частицы сталкиваются, слипаются, разрушаются. Бывает, что их «ручьи» даже сплетаются между собой... Интересно и то, что «кирпичики» колец, главным образом, состоят из льда, причем лед этот достаточно чистый — гораздо чище, чем считалось ранее. Вкрапления пыли и минералов в космических «градинах» встречаются редко. По-видимому, кольца являются остатками того допланетного облака, которое породило все тела Солнечной Системы. Еще можно сказать, что Сатурн окружают... неродившиеся спутники. Из-за могучего тяготения планеты на столь малых расстояниях сателлиты просто не смогли возникнуть. Остались вечно кружащиеся потоки дробленого льда...

К сегодняшнему дню открыто уже тридцать спутников Сатурна, но никто не берется утверждать, что это — вся семья «властелина колец»... Большинство спутников достаточно мелко, лишь 12 из них превышает сто километров в диаметре. Самый крупный «родственник» гигантской планеты — это, как мы уже говорили, Титан. Он — второй по величине планетный спутник в Солнечной Системе и единственный, имеющий плотную атмосферу. Титан лишь вдвое меньше Земли, его относительно легко разглядеть в телескоп. Спутник-великан — очень интересное небесное тело; по некоторым данным, процессы, идущие в его газовой оболочке, сходны с теми, что миллиарды лет назад происходили в атмосфере Земли. Поверхность Титана на снимках «Вояджеров» не видна: она прячется под плотным слоем газов, толщиной около 300 километров, который на фотографиях выглядит, как дымка. Атмосферное давление около поверхности Титана — где-то 1,6 земного! Основной компонент атмосферы — азот, что, опять же, роднит Титан с Землей. Но немало и метана, — а это приводит к занятным размышлениям. Температура поверхности спутника оценивается в 95 градусов К, что ненамного выше той температуры, при которой метан может стать твердым или жидким. Подобная ситуация наблюдается на Земле с водой: при температуре 0° Цельсия и при имеющемся атмосферном давлении на нашей планете вода может находиться во всех трех состояниях: поэтому существуют и водяной пар, и айсберги, и океаны... Согласно одной смелой гипотезе, на Титане есть реки и озера, а может быть, даже моря из метана! Впрочем, по-видимому, давление вблизи поверхности спутника недостаточно для этого... С другой стороны, условия как будто подходят для образования этановых озер, в которых мог частично раствориться и метан. Словом, прилетим — узнаем! Еще одно сенсационное наблюдение. Под действием света метан на Титане превращается в этан, ацетилен, этилен и — в соединении с азотом — в соли цианистой кислоты. А последние, как известно, это — строительные кирпичики для аминокислот! Хотя низкая температура, безусловно, тормозит образование сложных органических веществ, но все же... Очень цепкая и выносливая штука — жизнь. Становится понятным царящее в научных кругах томительное ожидание посадки зонда «Гюйгенс» на поверхность Титана... Мимас необычен своей формой. На нем обнаружили один-единственный кратер, но какой! Впадина, названная именем великого английского астронома Вильяма Гершеля, достигает размера в 130 километров и десятикилометровой глубины. Мало того: посреди метеоритного кратера высится центральная гора, которую можно сравнить с Эверестом!.. Тефия знаменита своей огромной трещиной-разломом, протяженностью в две тысячи километров — три четверти длины экватора спутника! О том, почему образовался разлом, есть несколько гипотез. Быть может, Тефия была когда-то жидкой и замерзла в Космосе, при этом треснув... На фотографиях, полученных «Вояджером-2», виден большой гладкий кратер; его величина — треть диаметра самой планетки. Этот след древнего удара астероида назван Одиссеем. Он больше, чем Гершель на Мимасе. Орбита Япета проходит почти в четырех миллионах километров от Сатурна. Одна сторона спутника обильно усыпана кратерами, в то время как другая — почти гладкая. Япет, подобно Луне, повернут всегда одной стороной к материнской планете, так что и по орбите он движется только одной стороной вперед. И это «впередсмотрящее» полушарие в десять раз темнее, чем противоположное, «хвостовое»! Есть предположение, что, двигаясь, спутник покрывается пылью и мелкими частицами, также вращающимися вокруг Сатурна. По другой версии, темное вещество порождено недрами Япета. Немало загадок и на других спутниках Сатурна, — но для рассказа о них не хватит объема журнальной статьи... Больше вопросов, чем ответов... Даже из столь короткого рассказа становится ясно, что «властелин колец» задает намного больше вопросов, чем дает ответов. Ну, вот, например, такая загадка. «Царь богов» и «бог времени» — по сути, близнецы-братья, газовые планеты-гиганты; рождены в одно время, примерно в одних и тех же условиях... Почему же столь велики различия между Юпитером и Сатурном, чем они вызваны? Играет ли здесь главную роль разница между массами планет — или же сказывается различие расстояний от Солнца? Несмотря на значительный прогресс в изучении природы колец, пока рано считать понятным процесс их образования. А каков механизм, обеспечивающий устойчивость, многовековое «неразмывание» колец? Тайна... Выше мы говорили о том, что Сатурн — один из всех планет — имеет ось магнитного поля, совпадающую с осью вращения планеты. В чем причины такого совпадения? Неизвестно. Сатурн излучает в 2,5 раза больше энергии, чем получает от Солнца. Распад радиоактивных элементов в ядре планеты? Этого было бы недостаточно для такой массы избыточного тепла. Кстати, таким же таинственным свойством обладает и Юпитер. А что привело к столь низкой средней плотности вещества Сатурна? Отвечать — будущим космическим экспедициям... * О Юпитере см. в «Вокруг света», № 4, 2004 год. В материале использованы фотоматериалы НАСА, официально предоставленные для публикации |

|